読売新聞日曜版の名言巡礼に道元禅師を紹介する記事が載っていました。

道元は、曹洞宗の開祖で京都比叡山で修行したのち中国の宋に渡って修行を積まれ、越前の永平寺に座禅修行道場を開きました。

記事には日常の食事を作ることも食べることも大切な修行という典座教訓の教えが書かれていました。

この記事を読んで若い頃に座禅に興味を持ち一時期凝った覚えがあります。

この頃は悩み多き時代で、仕事などに対しての悩みを何とか解決する術はないものかという想いからでした。

友人に相談したら座禅などやったら面白いのではないかとのこと。

友人もこの頃仏教(新宗教ではありません)に凝っていた時期でもあり、2人で座禅会に参加してみました。

会場は、栃木県鹿沼市上久我にある曹洞宗のお寺常真寺でした。

住職(皆川廣義、駒澤大学名誉教授)(第38回前日光緑陰禅の集い平成8年7月20日)

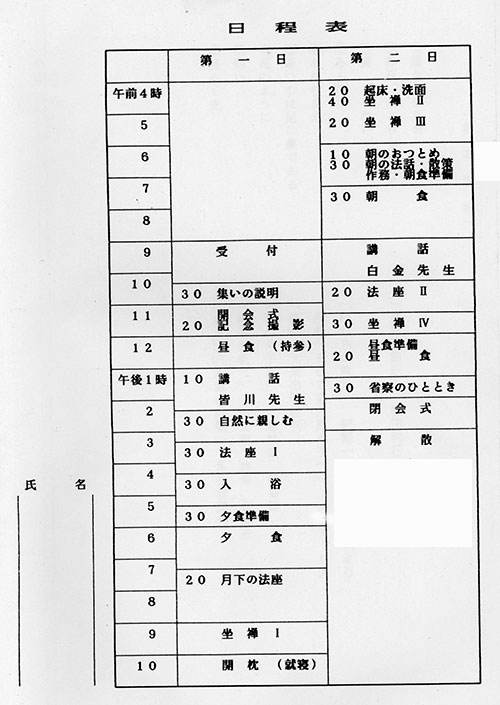

一泊二日の参禅会では、午後1時から皆川先生の講話から始まり、入浴、夕食、座禅があり午後10時には開枕(就寝)。

二日目は、午前4時20分に起床し、座禅、作務、朝食、講話、座禅、昼食、そして解散となりました。

下は、その時の資料です。

曹洞禅ネット オフィシャルサイト

参禅会の日程表

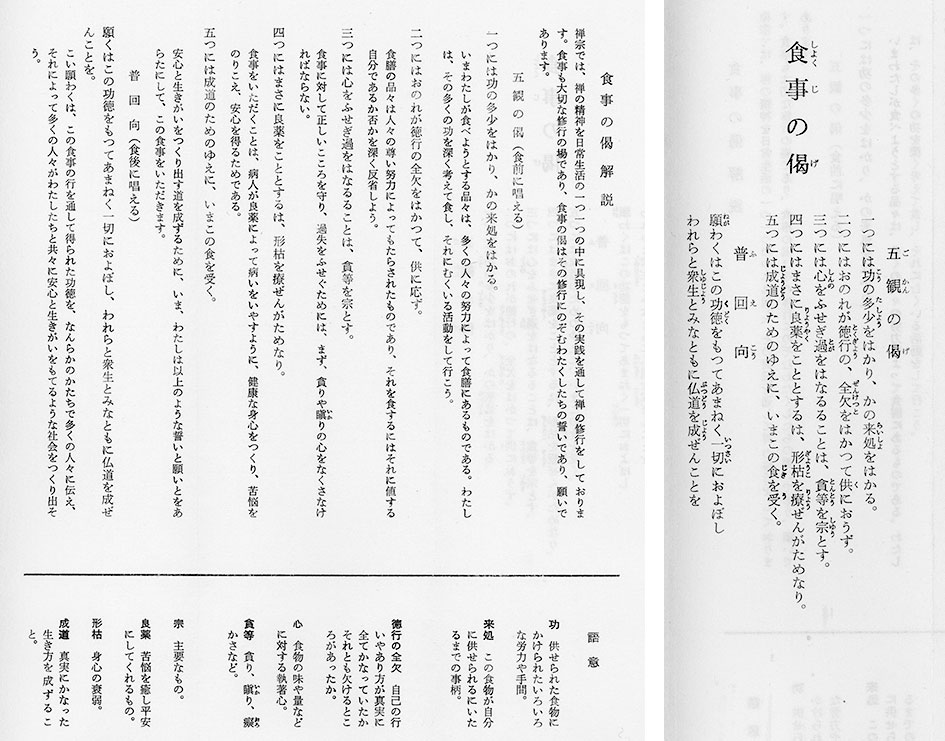

下は、食事のときに唱える食事の偈。

五観の偈は食前に唱え、普回向は食後に唱える。

座禅会に参加して、寺を去る時のあの気分の清々しさは今になっても忘れることが出来ません。

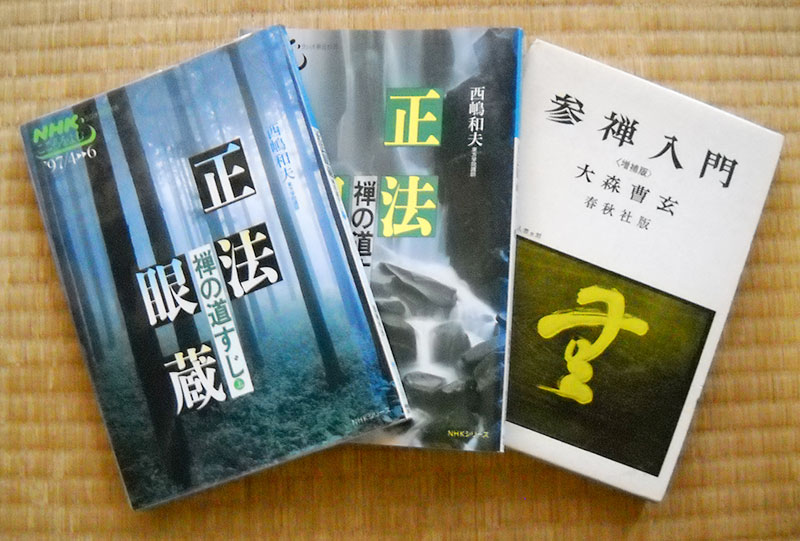

それからと言うもの、座禅に関する本を読み漁った覚えがあります。

また、機会があったら参禅したいと思っています。

大森曹玄著の参禅入門、NHKこころをよむ正法眼蔵(禅の道筋)などが参考になりました。

今でも、私の座右の銘にしている言葉があります。

随処に主となれば、立処みな真なり(臨済録より)

※「随処に主となれば、立処皆真なり」とは、『臨済録』に由来する禅語で、「常に主体性を持って行動すれば、その場所すべてが真実になる」という意味です。いつ、どこにいても「主人公」としての意識を忘れず、自分の置かれた場所で懸命に努力すれば、真実の生き甲斐や真理がその場所に現れるという教えです。

下は、栃木県大田原市黒羽町の大雄寺の萱葺きの廻廊の座禅堂の写真です。

大雄寺 オフィシャルサイト

〒324-0233 栃木県大田原市黒羽田町450番地

TEL 0287-54-0332

※ 記事撮影 2017年12月05