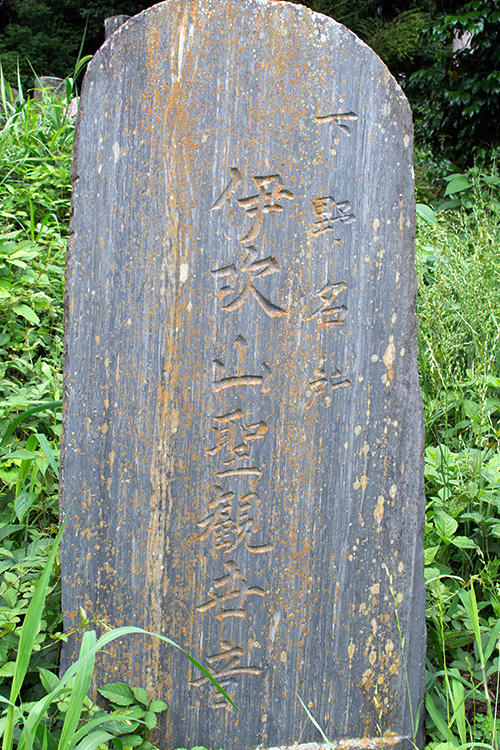

栃木県栃木市万町にある下野三十三観音第二十四番札所三級山 近龍寺の紹介です。

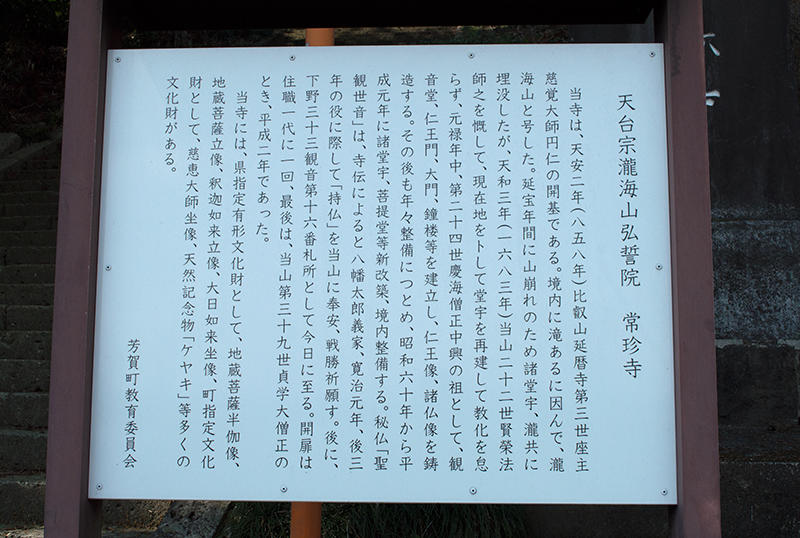

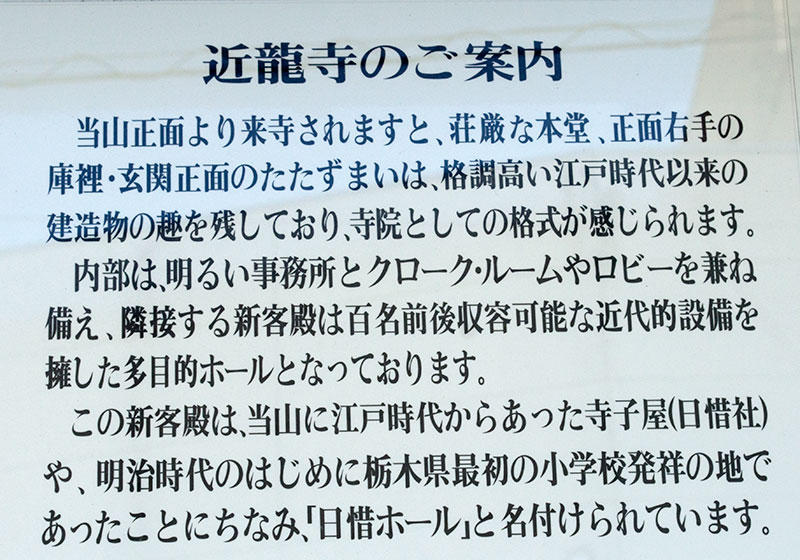

近龍寺は、栃木市内の中心部に位置する由緒あるお寺です。

大通りにある栃木市役所の南の交差点から路地を入ると奥に山門が見えてきます。

山門の奥の境内の中央には立派な本堂があります。

拝殿には素晴らしい彫刻も見られます。

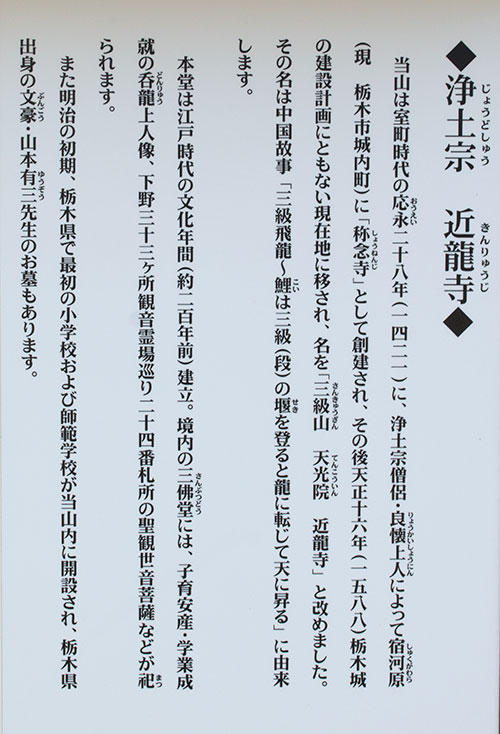

三級山近龍寺は浄土宗の寺院で、室町時代の応永28年(1421)に、浄土宗の僧侶である良懐上人によって創建されました。

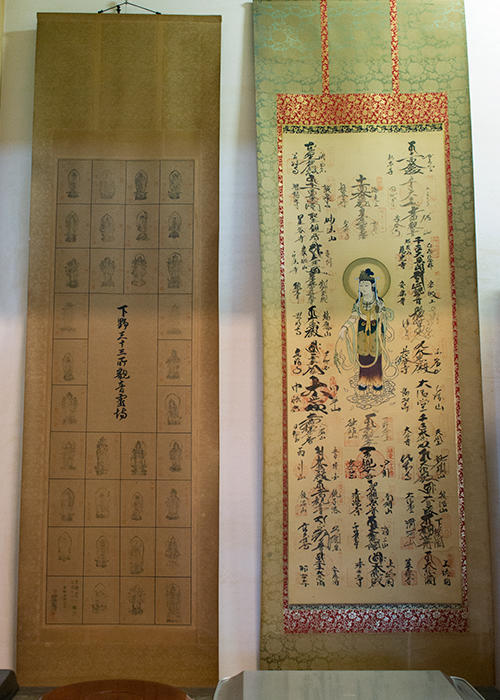

ご本尊は聖観世音菩薩で鎌倉時代の作と云われています。

毎年7月10日の観音様の縁日「四万六千日」の日に開帳されています。

境内には、昭和に建立された鐘楼堂(納骨堂)があります。

火防の秋葉権現堂。

明治時代の初めに栃木県最初の小学校発祥の地であったことに因んで建てられた碑。

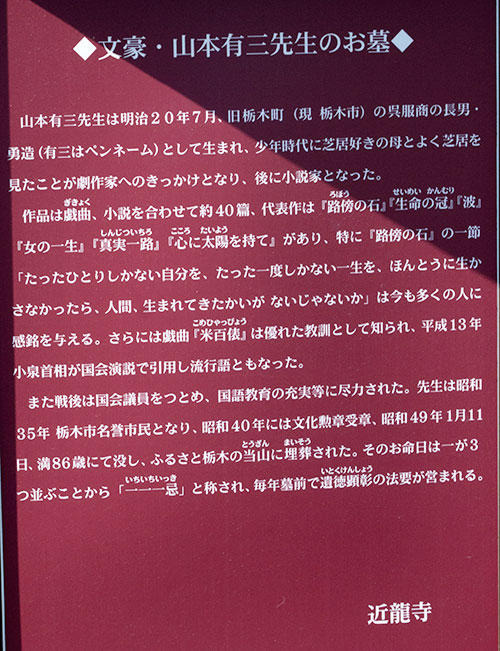

近龍寺の北側の墓地には、栃木市出身の文豪で文化勲章受賞の山本有三先生のお墓があります。

山本有三(wikipediaより)

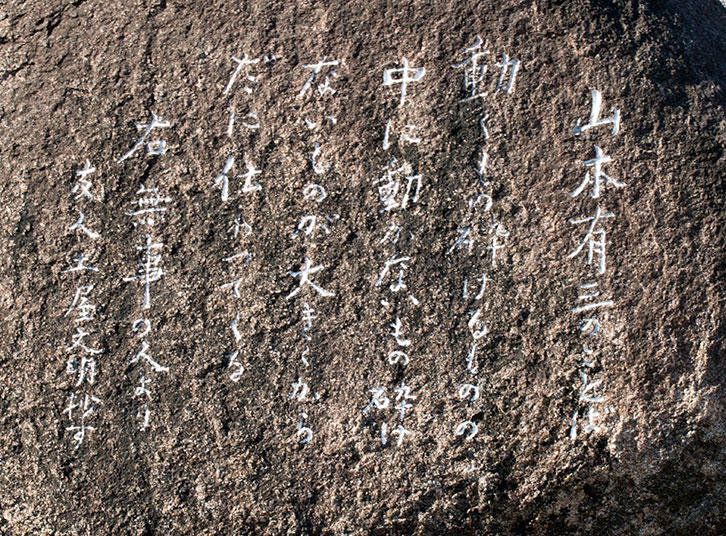

墓碑に彫られた山本有三の言葉です。

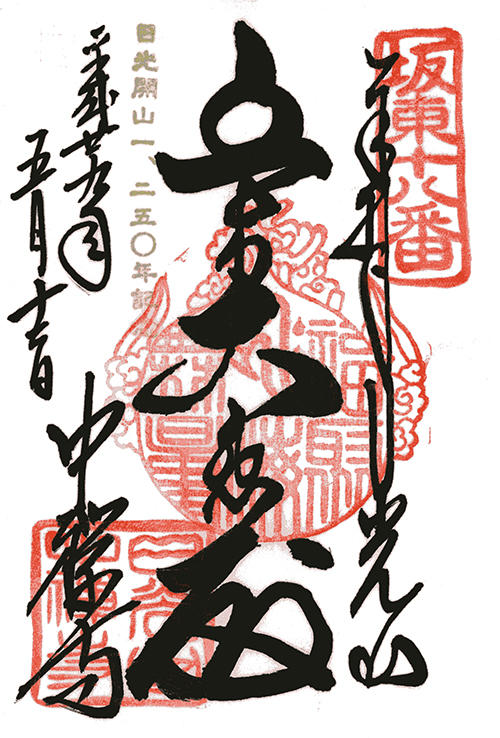

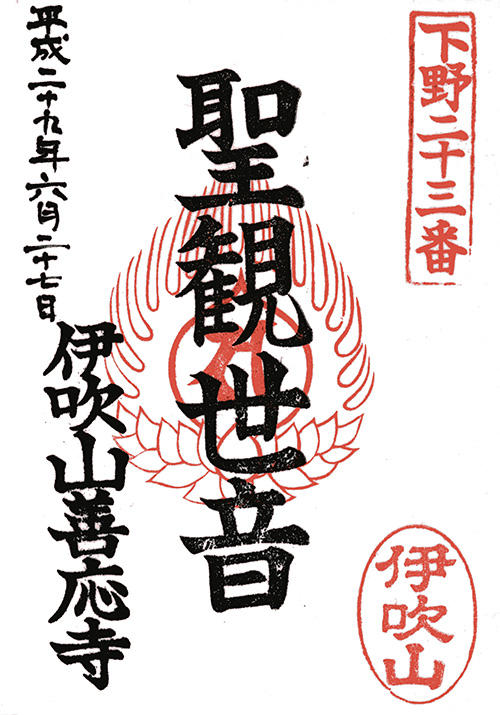

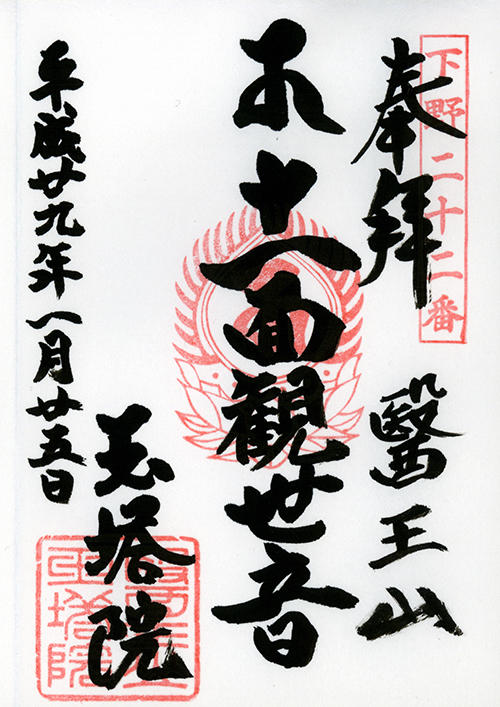

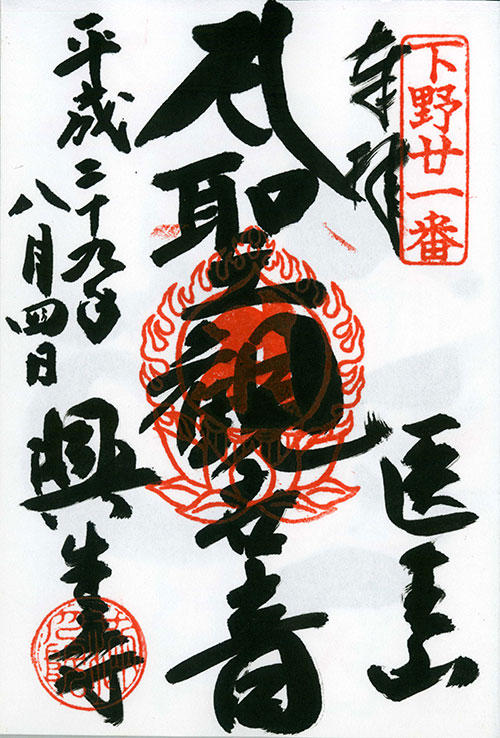

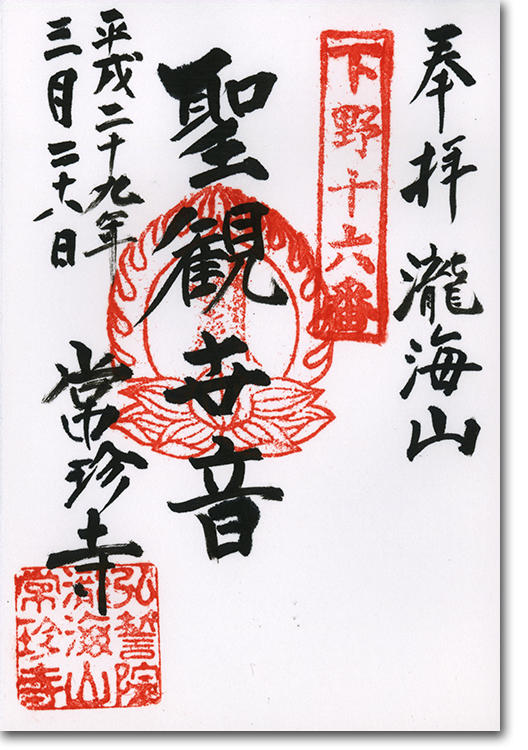

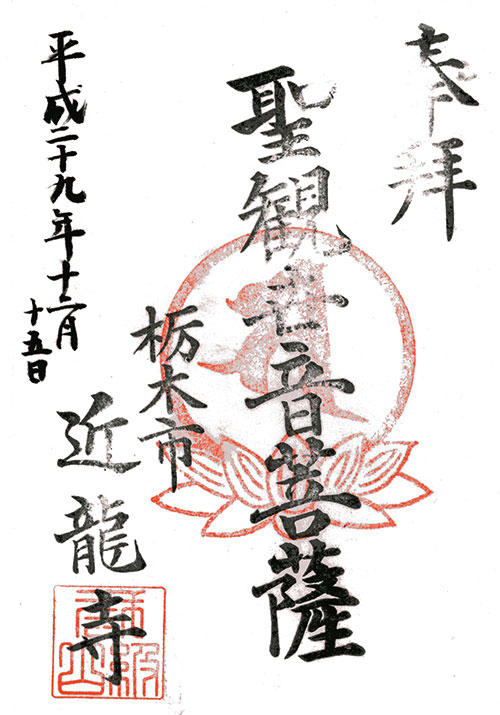

近龍寺で頂いた御朱印です。

三級山 近龍寺の動画です。

近龍寺

栃木県栃木市万町22-4

TEL 0282-22-0802

近龍寺 オフィシャルサイト

撮影・記事 2017年12月