栃木県下都賀郡壬生町にある医王山興生寺の紹介です。

興生寺は、壬生町中心部より西方にある由緒あるお寺です。

古い桜木の石門を進むと山門があります。(上写真)

下右は、境内から見た参道。

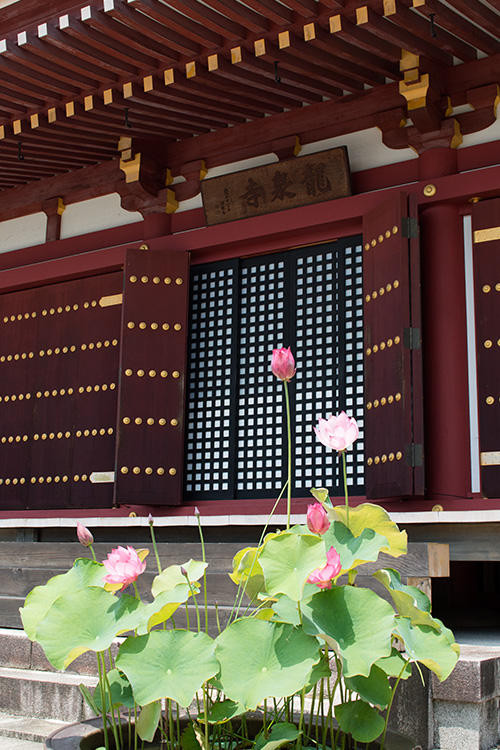

山門を潜ると広い境内があり、中央に本堂、左手に瑠璃殿があります。

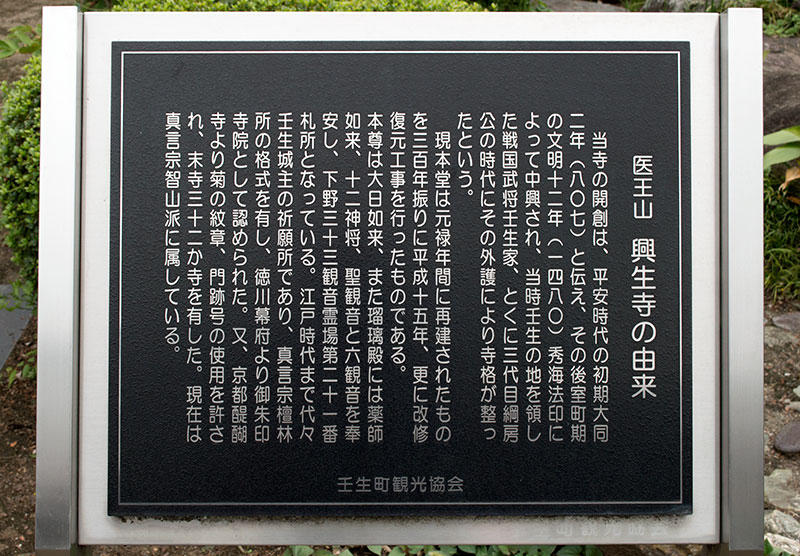

医王山興生寺は、平安時代初期(807年)に開創されその後、戦国武将壬生家により寺格が整ったといわれています。

江戸時代までは、壬生城主の祈願所でもありました。

宗派は、真言宗智山派でご本尊は大日如来です。

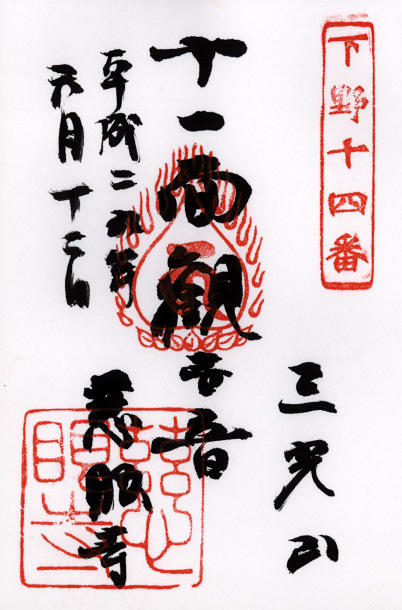

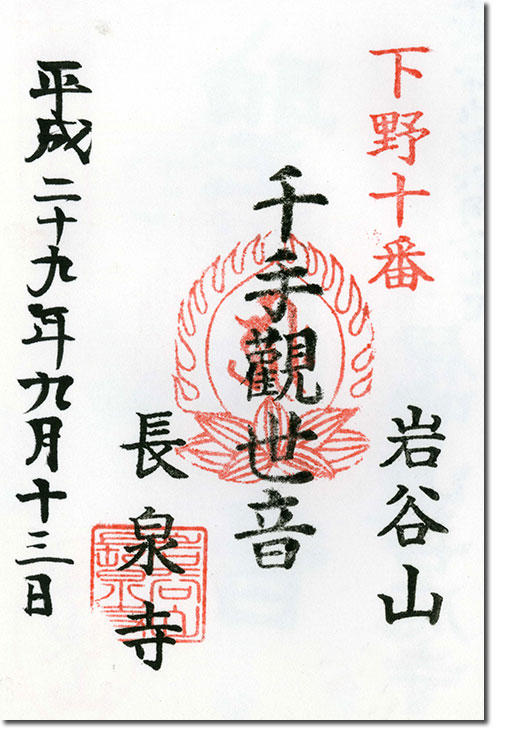

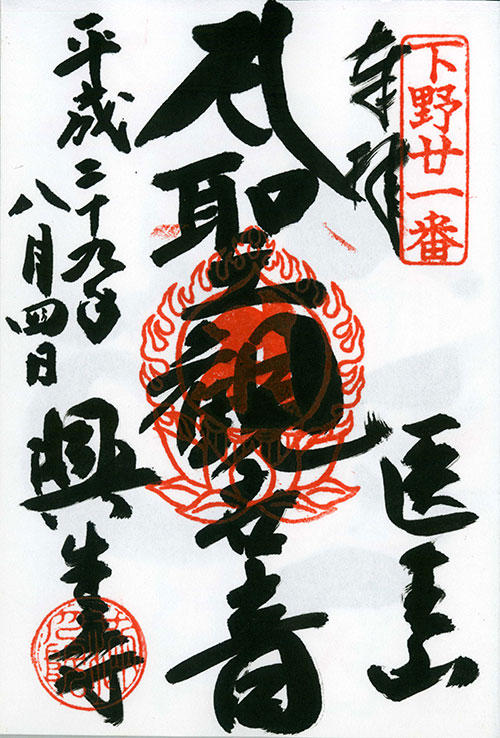

下野三十三観音霊場第二十一番札所にもなっています。

本堂は、平成15年に改修復元工事が行われました。

本堂内を案内して頂きましたが、丸柱や差鴨居などにはケヤキが使われています。

また、格天井に描かれた絵の素晴らしさには目を見張ってしまうほどの素晴らしさです。

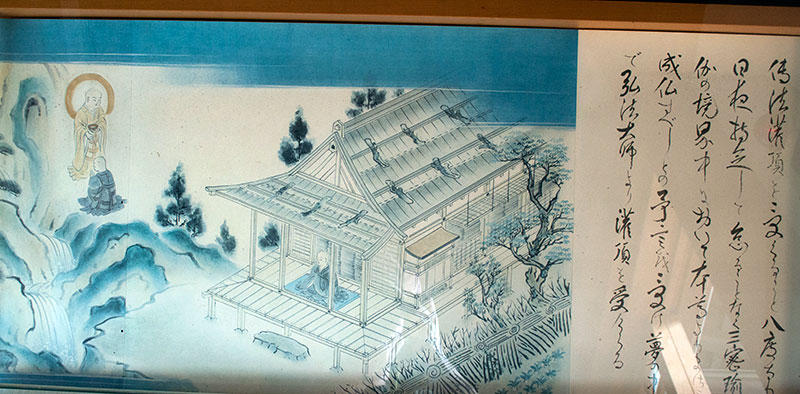

本堂脇には、寺へ伝わる古文書が展示されていました。

格式ある木造の本堂の素晴らしさにも目を見張ってしまいます。

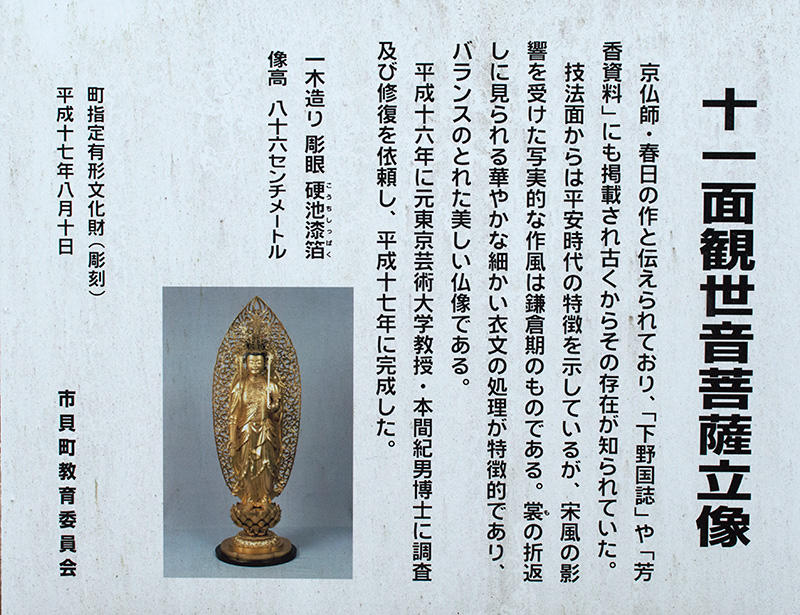

本堂脇には古い瑠璃殿があり、中には薬師如来・十二神将・聖観音・六観音が祀られています。

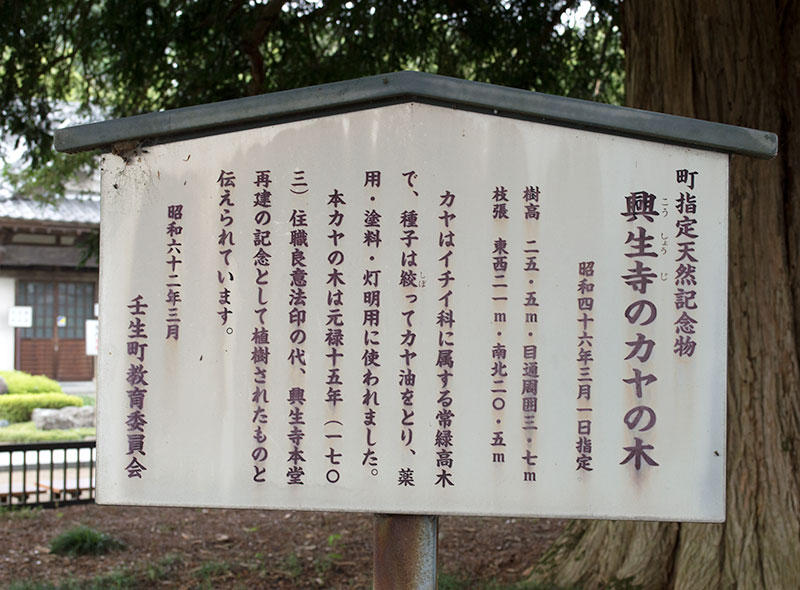

境内には、元禄十年(1703年)に植えられたとする太いカヤの木があり、町の天然記念物に指定されています。

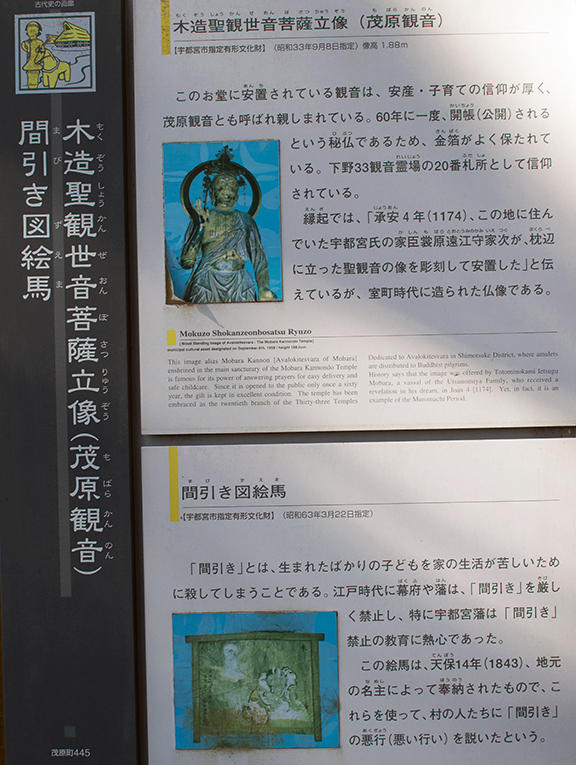

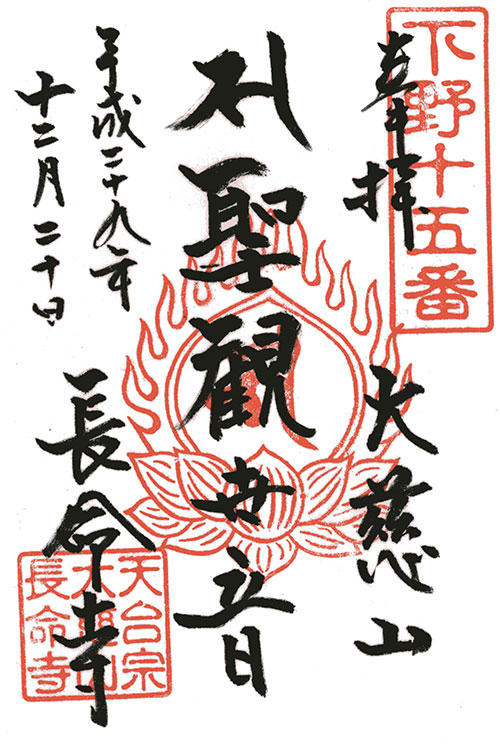

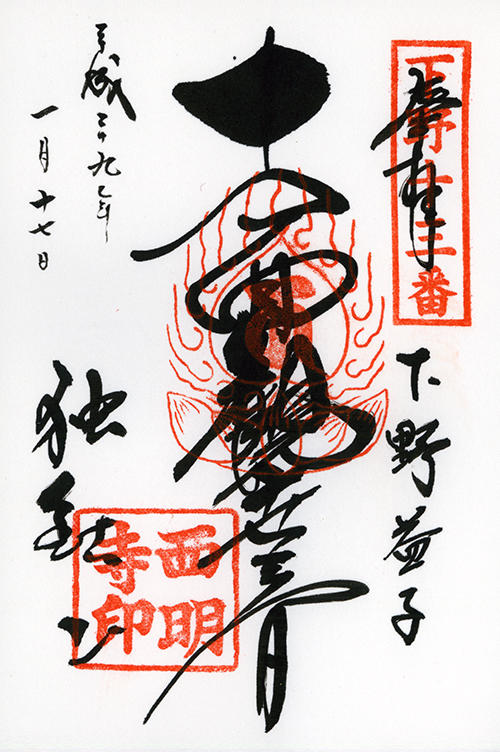

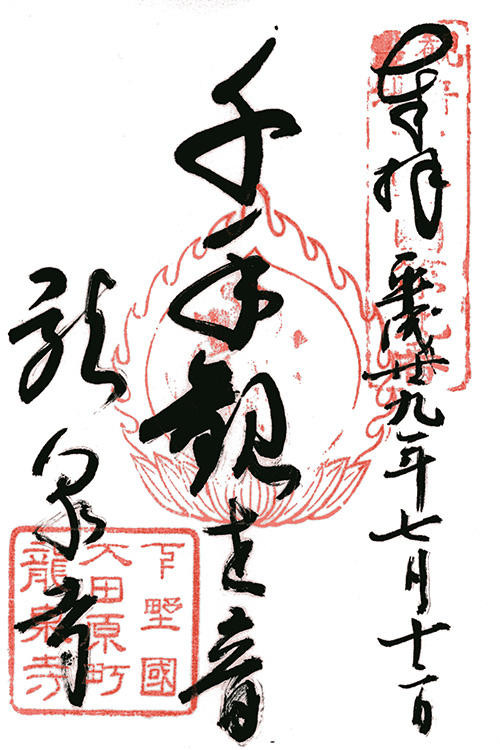

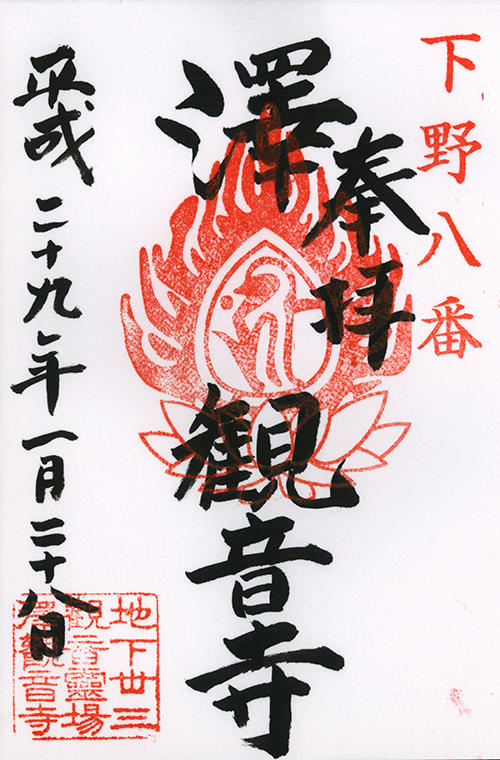

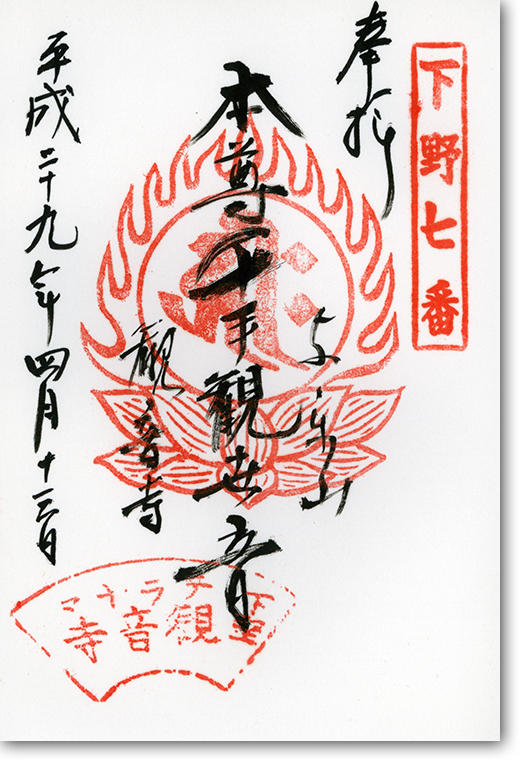

興生寺で頂いた下野三十三観音第二十一番の御朱印です。

私が訪れたときはお盆前の大変忙しい時期でもありました。

それでも、親切に対応して頂きました。

しかし、お寺さんの檀家様も多く、忙しい時期にはなかなか対応できない事があるそうです。

医王山 興生寺

栃木県下都賀郡壬生町本丸2丁目15−31

TEL 0282-82-0538

記事撮影 2017年08月05日