師走に入り早いもので、今年も残り2週間となってしまった。

齢75を過ぎて、毎日毎日が矢の如くに足早に過ぎてゆく。

1年間の溜まった埃を払おうと、久々に物置の掃除をしてみた。

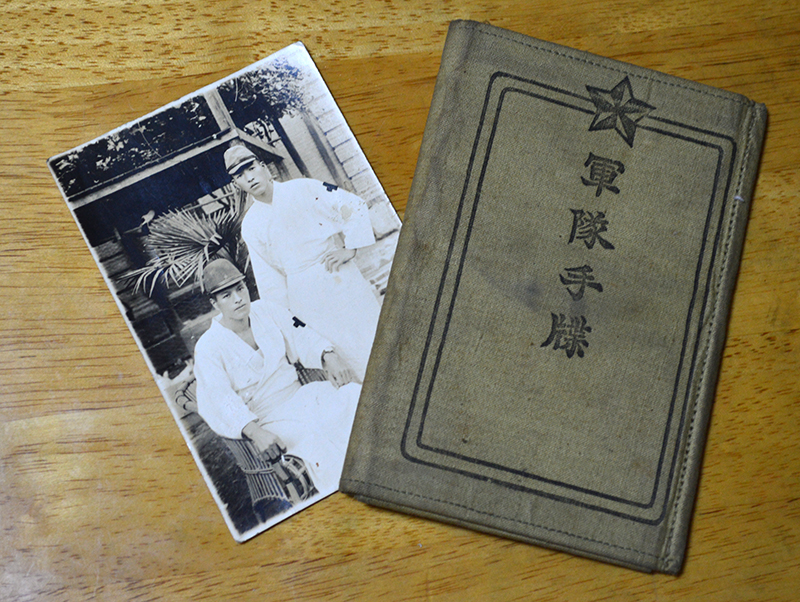

物置にある茶箪笥の引き出しを開けてみると懐かしい物が出てきた。

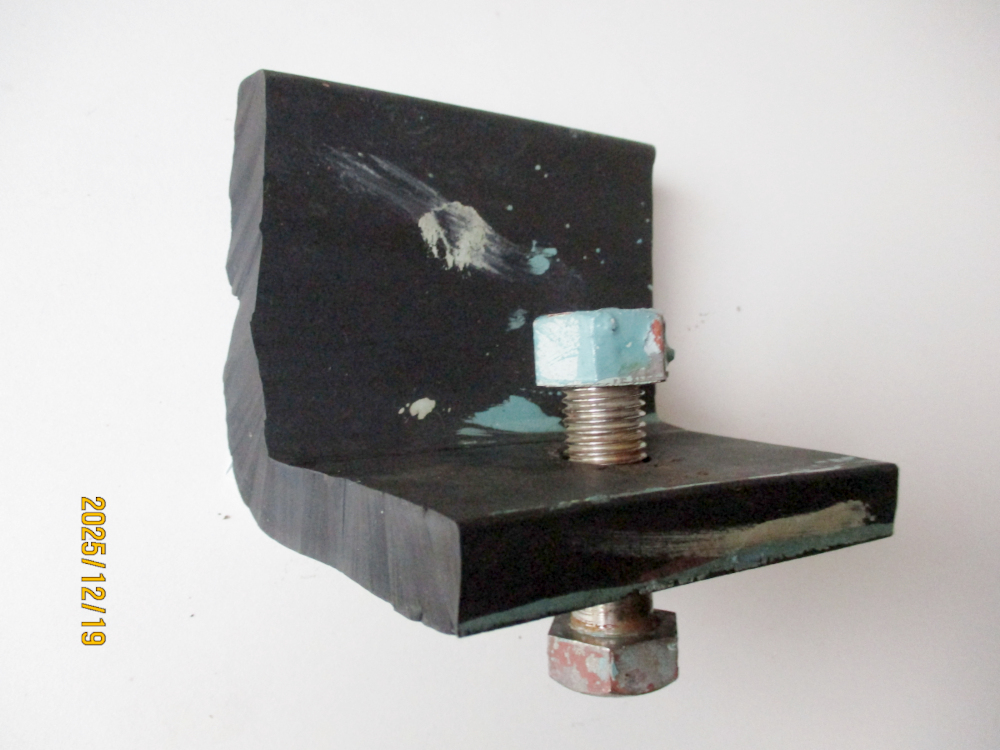

誇りに塗れたビニール袋の中にダム見学会の記念に頂いた物が3点入っていた。

2016年7月に栃木県那須塩原市にある深山ダムで一般公開された時に頂いた記念品です。

ペットボトルに入った那須深山の水、ダムの遮水ゴムパッキンの切れ端とボルトナット、深山ダムの刻印が刻まれた木片です。

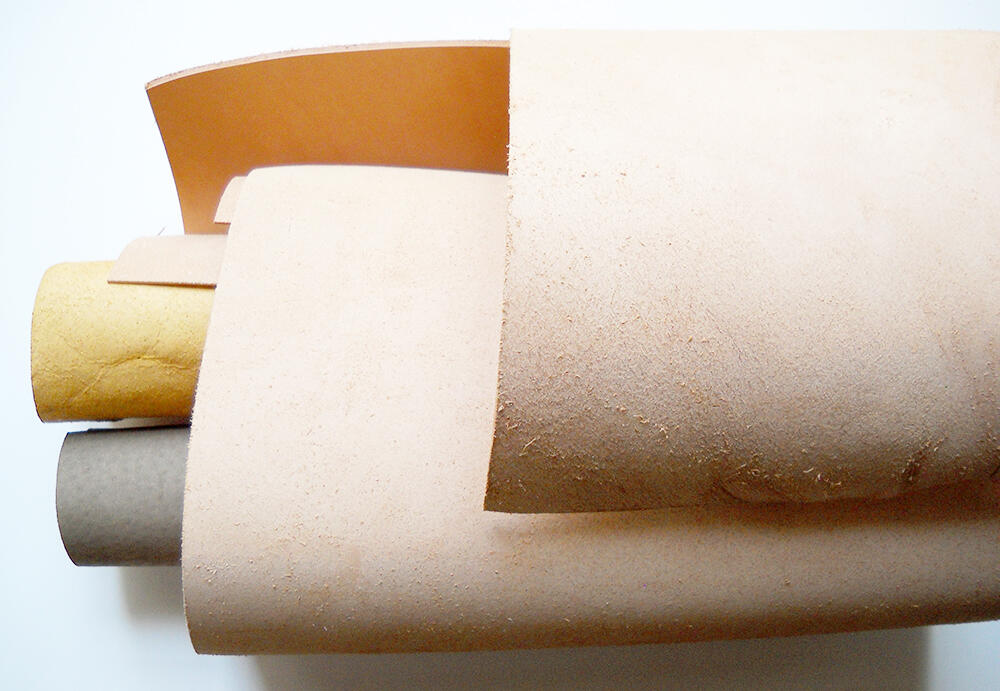

下は、その時頂いた遮水ゴムパッキンの切れ端とボルトナットです。

ゴムパッキンの厚みは約2㎝の硬いゴム製、ボルトは太さ1.5cmです。

これでダム躯体からの水漏れを防ぐのかもしれません。

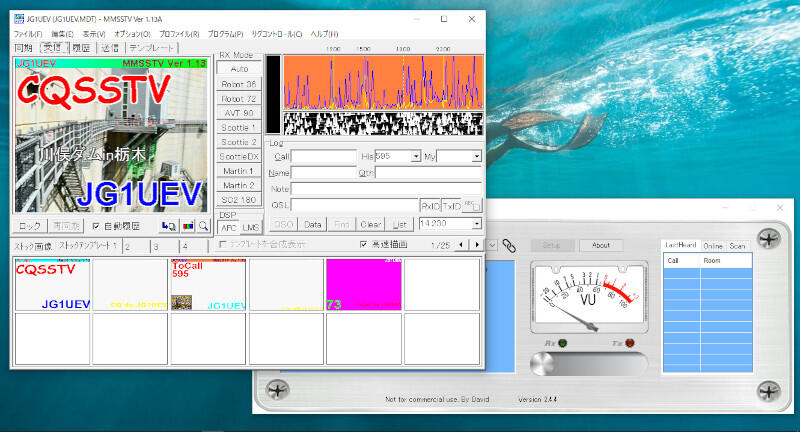

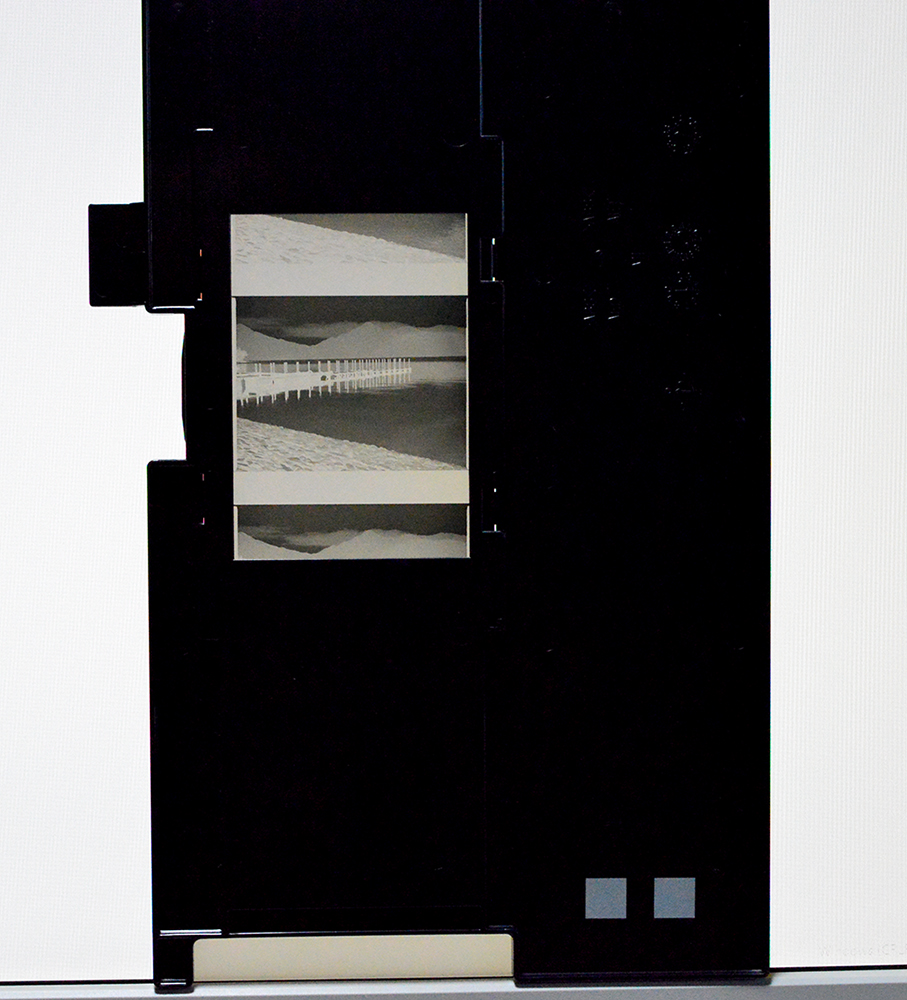

下は、2016年7月に一般公開された深山ダムのラジアルゲートです。

この時の見学会の様子は下のURLで確認することが出来ます。

深山ダム現地見学会(那須塩原市)2016.7.26

下は、深山ダムではありませんが、東荒川ダムで戴いたダム建設における試験コアの残骸です。

花崗岩かな?

※ ダム建設における試験コアとは、主に地盤調査やコンクリートの品質管理のために採取される円柱状の試料を指します。

これらのコアを用いて様々な試験が行われ、ダムの安全性や耐久性が評価されます。

左、直径5cm 右、直径3.3cm。

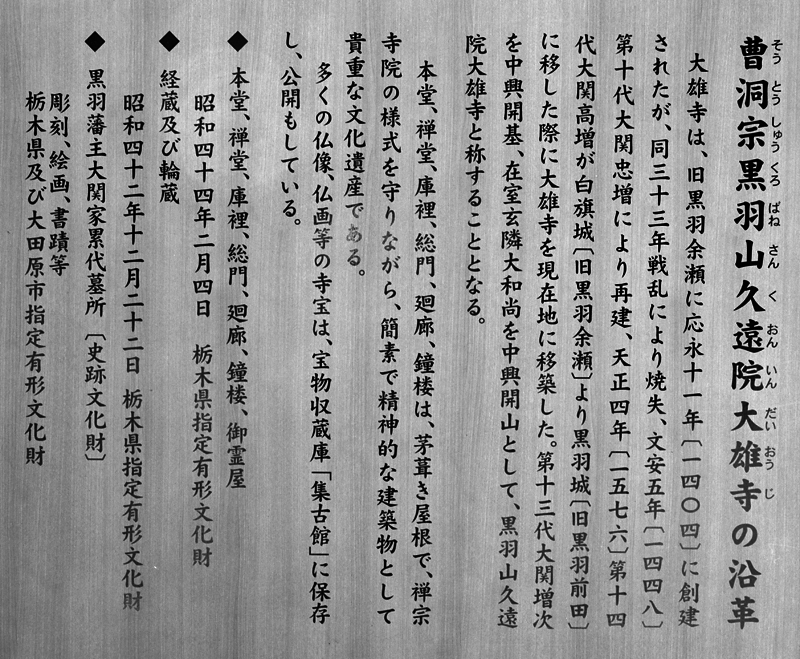

栃木県には、現在30基以上のダムがあります。

新しいダムとしては、栃木県日光市湯西川温泉地区、一級河川・利根川水系湯西川に建設された湯西川ダムです。

そして、南摩ダムが一番新しく栃木県鹿沼市の南摩川に現在建設中です。

南摩ダム・思川開発建設所

また、私が200には、現在30基以上のダムがあります。新しいダムとしては、栃木県日光市湯西川温泉地区、一級河川・利根川水系湯西川に建設された湯西川ダムです。そして、南摩ダムが一番新しく栃木県鹿沼市の南摩川に現在建設中です。

南摩ダムは、私が2004年より撮り綴ったブログなども公開しております。

南摩ダムにて2025

風のつぶやき(上南摩にて)

五月の風(メインサイト)