栃木県芳賀郡芳賀町水沼にある下野三十三観音第十六番札所瀧海山常珍寺です。

常珍寺は天台宗のお寺で宇都宮市街から国道123号を東方に12km程の所にあります。

ここは丘陵で境内からは下界に広がる田園風景を見ることが出来ます。

長い石段を登ると山門の奥に古い本堂が見えてきます。

山門の左手には手水舎がありますが水は張ってありませんでした。

本堂の拝殿には瀧海山の額が掛かり、その周りには見事な彫刻を見ることが出来ます。

旧参道から薄暗い石段を登ると茅葺屋根の仁王門があり両側には阿吽の仁王像が目を剥いております。

仁王門の奥には茅葺屋根の観音堂がありここで参拝。

この中に常珍寺の本尊聖観音が祀られているのだろう。

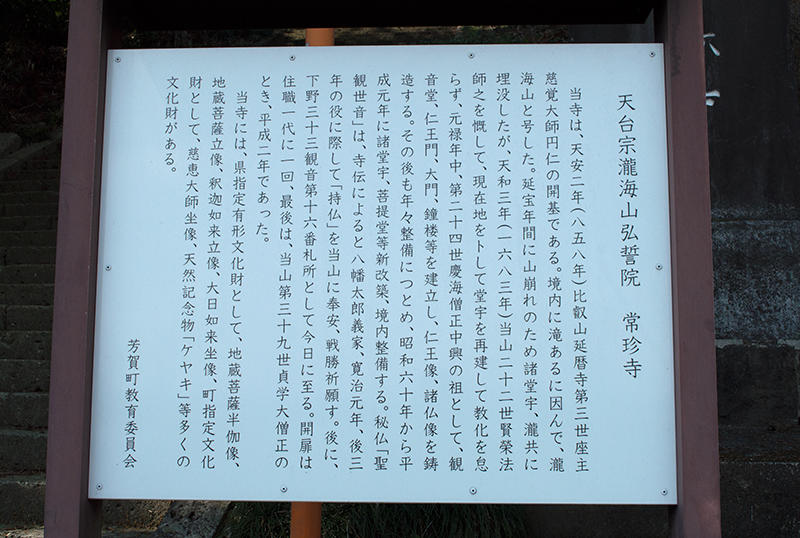

天安2年(858年)比叡山延暦寺第三世座主慈覚大使円仁の開基である。

境内に滝があったことから瀧海山と呼ばれた。

延宝年間(1673年)に山崩れのため諸堂宇、滝ともに埋没したが、天和3年(1683年)当山二十二世賢榮法師がこれをなげいて、現在地を選んで堂宇を再建して教化怠らず、元禄年中、第二十四世慶海僧正中興の祖として、観音堂、仁王門、大門、鐘楼などを建立し、仁王像、諸仏像を鋳造した。

秘仏「聖観世音」は、寺伝によると八幡太郎義家が、寛治元年、後三年の役に際して「諸仏」を当山に奉安し、戦勝祈願した。

(芳賀町サイトより)

上右は、堂宇の隅に捨て置かれた人力車。

誰が使ったものだろうか。

下右は、境内内の鐘楼。

下左は、自然石に彫られた松尾芭蕉の句碑。

“觀音の甍見やりつ花くもり”

文化2年(1805)10月

旭山 慈澄建立

私のサイト“奥の細道in栃木“の中に有る常珍寺の句碑

山門の入口には枝垂れ桜が咲き。

本堂拝殿脇には春を告げる紅梅の蕾がほころび始めていました。

野辺にはお地蔵様に花が添えられ、石仏が静寂の中に佇んでいました。

下左は、庫裡から続く観音堂への石畳。

下右は、境内から見た眼下に広がる田園風景。

下左は、常珍寺の由来。

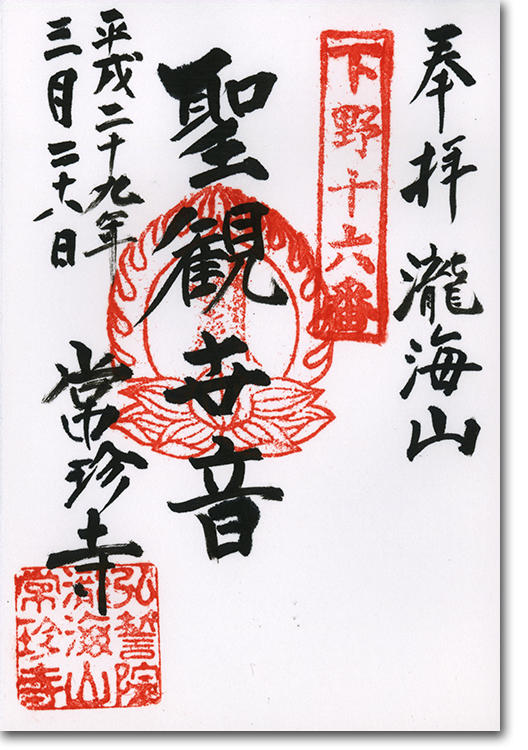

下右は、常珍寺で頂いた御朱印。

常珍寺

栃木県芳賀郡芳賀町西水沼1236

TEL 028-678-0411

※ 取材撮影 2017年03月28日